クリニックの紹介動画

予約について(初診・再診)

| 平日・土曜 | 完全ネット予約制です。 |

|---|

※初診の方も必ずネット予約して下さい。

【ネット時間予約の受付時間】

※前日朝7時からネット予約できます。

※未成年者の受診には保護者が同伴ください(特に18歳未満)。たとえ中学生や高校生でも、病状の説明を十分理解したり治療法を選択いただくのは通常困難です。治療にあたっては副作用や予後の説明など様々な内容を理解・判断いただく必要があるからです。

スタッフ募集中

トレイン耳鼻科

採用専門サイトは

こちらから

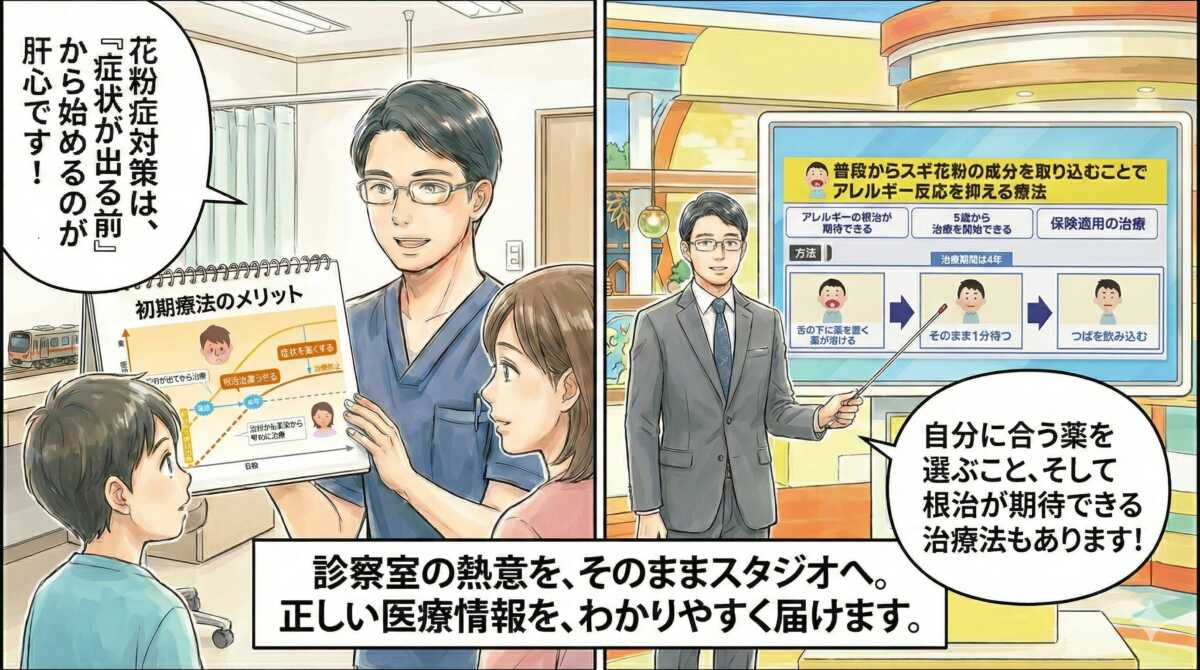

📢 テレビ局などの皆様へ

取材申し込みフォームを最下段に掲載しております。お気軽にご連絡ください。お急ぎの場合は、診療時間内にお電話いただければ、なるべく迅速に対応・調整いたします。

📢 テレビ局などの皆様へ

当院では、正しい医療情報の啓発のため、テレビ・ラジオ・雑誌等の取材に積極的に協力しております。お気軽に下記フォームからご連絡ください。お急ぎの場合はクリニックにお電話の上、メッセージに従い「テレビ局、新聞社などからの取材申し込み」の番号を押してください。急ぎのコメント依頼や院内撮影、オンラインでのインタビュー等も、可能な限り調整いたします。

取材のお申し込みフォーム|宮前平トレイン耳鼻咽喉科

電話:050-1724-5221または044-870-1187

舌下免疫療法(スギ・ダニ)の新規開始および2種目追加と鼻レーザー治療は

安全に治療を行うため、当院では毎年この時期の新規開始・追加を停止しております。

再開時期は、5月中旬以降です。詳しくは決まり次第このお知らせ欄でご案内いたします。

現在舌下免疫を継続中の方は、これまでどおり通常通り継続可能ですのでご安心ください 🌿

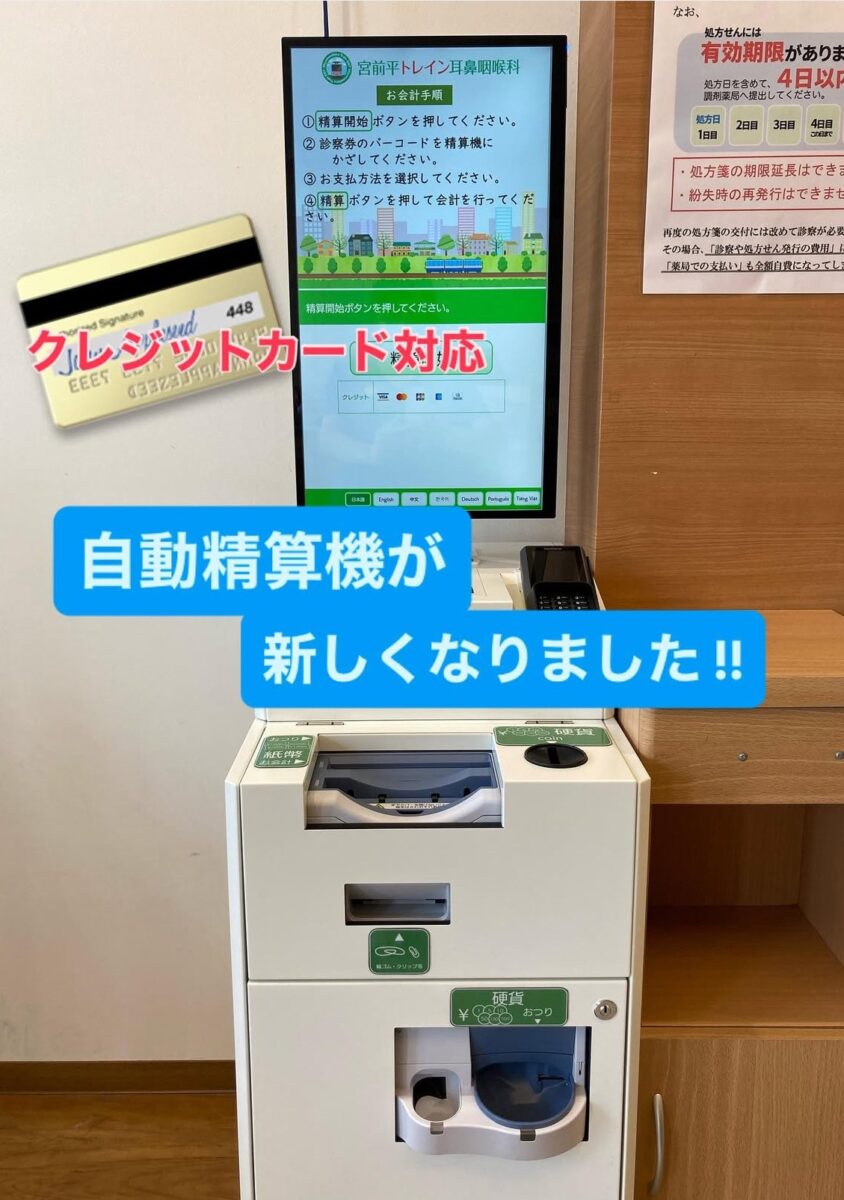

お会計システムがさらに進化しました✨

新型自動精算機「テマサックPRO」を導入し、画面はより大きく、操作はよりスムーズに。クレジットカードにも対応し、お会計がぐっとスマートになりました💡

電話でのお問い合わせや連絡をする前に、まずはホームページや予約ページの記載をご確認ください。

自動応答電話でAIが用件を承った場合、折り返しの電話または携帯ショートメッセージで回答します。なお、折り返しの電話は044、050、080のいずれかで始まる番号で最大2回まで行いますので、お出になってください。

なお、新規受診予約や変更はすべてネットからお願いしております(75歳以上の方への例外はあり)。

ただし、受診60分前を超えてしまった場合はネットからの予約変更やキャンセルはできなくなります。

それ以降は予約時間を持ちまして自動キャンセルとなります。予約時間をすぎての来院受付はできませんのでご了承ください。

また、自動キャンセルを繰り返されますと、ネット予約でなくなりますのでご注意ください。

鼻・のどへのネブライザー(吸入)は新型コロナ流行の影響で廃止しました。

喘息へのステロイド等の吸入薬の処方、鼻処置、咽頭へのルゴール塗布、ファイバースコープ検査は必要ある症例には行っています。

18歳未満の方が受診の場合本人のみでは受診せず、必ず保護者が同伴下さい。たとえ中学生や高校生でも、病状の説明を十分理解したり治療法を選択いただくのは通常困難です。治療にあたっては副作用や予後の説明、時に手術や入院の是非など様々な内容を理解・判断いただく必要があるからです。

日本語のみで診察を行っており、受付対応・診療・WEB問診・予約サイト・その他の説明文書もすべて日本語です。受診者ご本人が日本語を十分に理解できない場合は診察を差し控えております。

医療事故を未然に防ぎ、確実な診断治療を行うため、アプリの使用、通訳の方を通してのご予約、診療はお受けできません。よろしくお願いいたします。

尚、お困りの方は、外国語で受診できるクリニックについて案内してくれているWEBサイトがありますので、ご利用下さい。

外国人患者を受け入れる医療機関について(川崎市ホームページ)

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000153148.html

We require speaking Japanese. Apps not allowed. Interpretation not allowed.

条件是你会说日语。该应用程序不可用。不提供口译员。

條件是你會說日語。該應用程式不可用。不提供口譯員。

일본어를 할 수 있는 조건입니다. 앱은 사용할 수 없습니다.

■ 診察曜日・時間による加算について(夜間・早朝等加算)

● 以下の時間帯に受付をされた場合は、診療時間内であっても、 また、予約診療であっても夜間・早朝等加算(50 点)の取扱 いになります。(平日:18 時以降、土曜日:12 時以降)

■医療情報取得について(医療情報取得加算)

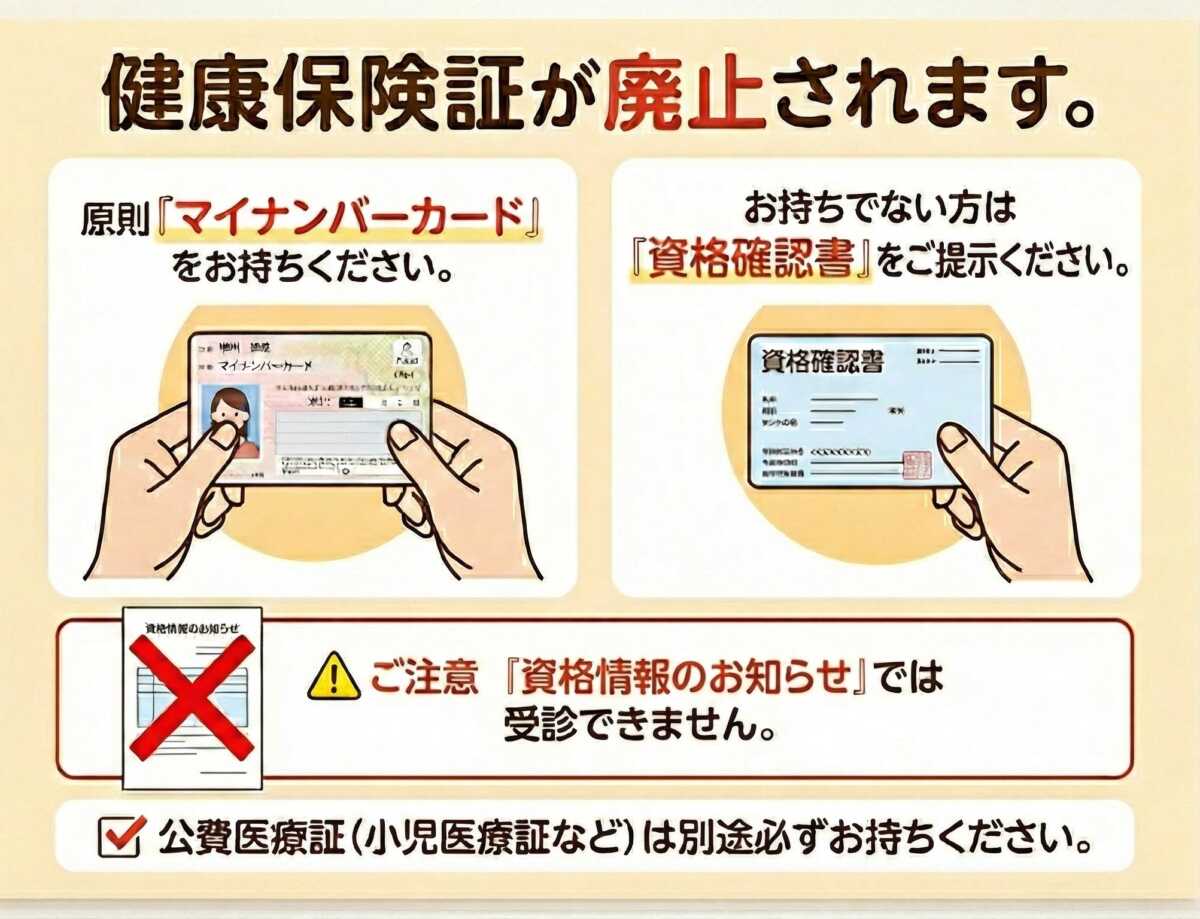

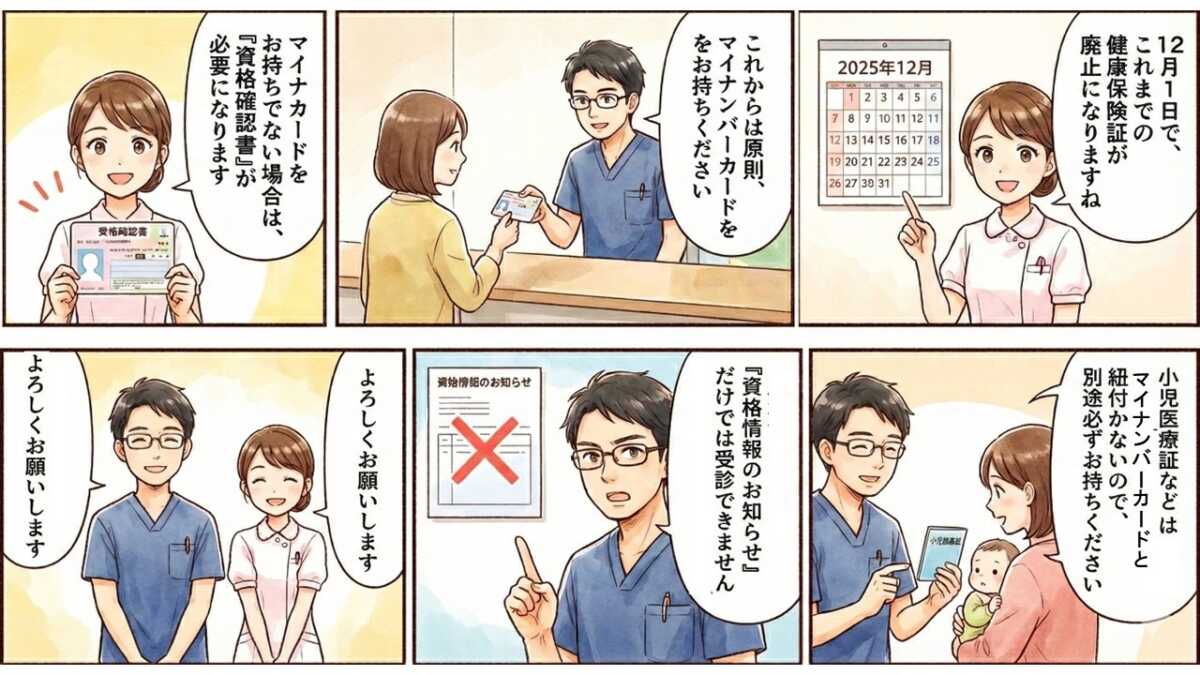

●当院はオンライン資格取得確認システムを導入している保険医療機関。

マイナンバー保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するためにマイナンバー保険証の利用にご協力をお願いします。

※公費負担受給者証についてはマイナンバーカードでは確認できませんので、紙の受給証原本を必ずお持ち下さい。

■ 医療 DX について(医療 DX 推進体制加算)

● 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施する ための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っており ます。

○ オンライン請求の実施をしています

○ マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について 推進を行っております

○電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施していおります

○医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しております

■外来・在宅ベースアップ評価料に関する掲示

●当院では医療従事者の待遇改善に努めており、(外来・在宅ベースアップ評価料 I)を算定しています。

■ 明細書について(明細書発行体制等加算)

● 当院では明細書を患者に無償で交付しております。

■お薬の処方について

●後発医薬品の使用促進を図っております。

現在、医薬品の供給が不安定な状況が続いています。これに対応すべく、当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う取り組みをしています。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、調剤薬局は患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなっています。

| 3月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |

| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| 4月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |

| 平日・土曜 | 完全ネット予約制です。 |

|---|

※初診の方も必ずネット予約して下さい。

※前日朝7時からネット予約できます。

※未成年者の受診には保護者が同伴ください(特に18歳未満)。たとえ中学生や高校生でも、病状の説明を十分理解したり治療法を選択いただくのは通常困難です。治療にあたっては副作用や予後の説明など様々な内容を理解・判断いただく必要があるからです。